时间: 2025-02-25 13:11:27 | 作者: 合金铸钢件

复旦大学教授、中国文物学会副会长、考古学家、策展人高蒙和在微博悼念中,独家披露即将出版的张忠培先生口述史《考古张忠培》中,张先生回忆与黄先生的经年往事和如歌岁月的部分文字:“从互为同学,到互相支持;从互为同道,到互相成就,这就是我和老黄的人生和情义。”“我就叫他老黄,他就叫我老张,我们俩就这样互相叫了一辈子。”

黄景略先生和张忠培先生是北大的同学,一起在考古工作中战斗了大半生,2016年,他们二位曾和考古学家宿白、谢辰生先生写了一封著名的信,推动良渚申遗进入快车道。

很多文物工作者们称呼黄景略先生为“黄头儿”,这个昵称是怎么来的?张忠培先生回忆,“可能与1980年改革开放初期中国引进的一部美国电视剧《加里森敢死队》有关,那部剧里的敢死队员们,动不动就把队长加里森中尉叫做‘头儿’。”“年轻人可以当面叫他‘黄头儿’,他不生气,叫到知道‘黄头儿’的人比知道黄景略大名的人多。”

新中国成立初期,我国考古工作的所有的环节都非常薄弱,大学毕业后,黄景略先生被分配到文化部文物管理局文物处工作,当时处里22,有研究书画的,有从事文物保护的,却只有他一位真正搞考古的,于是他被抽调去参加地方重大发掘项目的协调和人才教育培训工作。

黄景略先生生前曾参与或主持洛阳东周城,河北燕下都,山西侯马晋国、山东临淄齐国故城等多处遗址的勘探发掘工作,主持编写《山西侯马铸铜遗址发掘报告》《中国建筑技术史·奴隶社会》《中国文物地图集》《中国大百科全书》“文物卷·全国重点文物保护单位”等。曾多次主持“关于考古发掘工作”的规程、规章的制订和修改;数十次组织对全国各地申报的“田野考古发掘报告”进行审核,并对考古领队人员进行培训。他主持制定了一系列的规定和办法。1989年《中华人民共和国水下文物保护管理条例》,1990年《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》⋯⋯涉及考古发掘的报批、田野工作规程以及水下文物保护等多方面。被誉为“共和国考古事业走上规范化发展之路的见证者”。

20世纪90年代,退休后的黄景略仍放不下考古,孜孜不倦地去各地考察指导遗址发掘。他积攒了几十年的考古发掘、研究和去各地的调研工作经验,汇集成一篇篇考古研究及考古管理工作的文章。这些心血都被贯彻到对考古的管理中,也凝结在了关心一代古人才的培养中。

“如今各地都有了考古力量,我对中国考古事业的发展抱有很大希望!”这是黄景略先生对中国考古事业未来的寄语。

侯马工作站成立于1956年,曾被誉为“新中国考古第一站”,系因1952年发现的侯马晋国遗址的重要性和“配合基建考古的长期性”而设,第一任站长为畅文斋。其以晋都遗址为中心的考古工作直到今天未曾间断。

上世纪60年代初是侯马考古顶级规模、人数最多的时期,全国一大批初出茅庐的考古工作者先后来到这里,参加著名的晋国铸铜遗址“考古大会战”,最多时有上百人参加发掘,场面蔚为壮观。由于国务院的重视,在1960~1962年的“三年困难时期”,侯马铸铜遗址成为全国极少数没有停工、并且参加人数最多的考古工地,为全国其他文博单位锻炼了一批业务精英。这一时期的工作确认了侯马晋国遗址是晋国最后一个都城新田所在,用考古学手段靠实物资料解决了史学家、考据学家自清初以来的争讼。

倏忽50年,侯马站被一批批海内外专家学者慕名踏访,如今已历经5任站长,工作遍布整个晋南。黄景略先生回忆了1960~1964年在侯马发掘铸铜遗址期间的人与事。旧事重提,是为纪念。

侯马晋国遗址是1952年发现的,1961年国务院公布的第一批全国重点文物保护单位。

1956年,文化部社会文物事业管理局和山西省文化局联合组织文物普查试验工作队,在晋南曲沃、闻喜、夏县、安邑以及晋东南的潞安、长治、高平、晋城等八个县市做出详细的调查。参加工作的还有别的十个省的文物干部。共调查发现古遗址有131处,曲沃县境内有2处,一处是侯马西的遗址,东西长约四公里,南北宽约二公里,在断面上到处可见文化层和灰坑,陶片等文化遗物很丰富,有夯土、大量瓦片、半瓦当等建筑遗物,说明这里是晋国当时极重要的都市。另一处是曲沃县城西南,东、西、南三面的夯土城基还存在,地面下的陶片和建筑遗物很丰富,应是另一个重要都市的遗迹。

曲沃县是东周晋国几度建都的地方,这一发现引起文物局的重视,立即会同中国科学院考古研究所,商请在京的历史学家及考古学家实地了解情况。关于侯马西遗址的性质,开始时有两种不同的意见,一种意见认为它是一个规模较大的“一般战国遗址”,另一种意见认为,这里有很大的可能是晋景公十五年(公元前585年)由故绛迁来的晋都新田遗址。

根据遗址的重要性和配合基本建设的需要,山西省文物管理委员会于1956年10月设立了侯马工作站,站长是参加过第一期考古工作人员训练班的畅文斋,成员有参加过第二期考古工作人员训练班的杨富斗,以及张守中、万新民等。工作站成立后在侯马地区配合勘探发掘工作。通过勘探发现了牛村和平望两座古城,发掘了侯马西陶窑遗址、北西庄遗址,以及牛村古城、南平阳机械厂厂区与铸铜有关的几处遗址,还发掘了东周、西汉、唐、元明清的墓葬。尤其在1959年至1960年上半年,出土了大批铸铜陶范。

我接触侯马的考古工作是在1957年,那时我在洛阳参加发掘东周城遗址。6月初麦收工地休息,我从洛阳经潼关渡黄河,从风陵渡乘火车到侯马,整整坐了一夜,火车开得很慢,据说南同蒲线正在由窄轨改宽轨,在侯马停留了两天。看了牛村古城东城墙和杨富斗发掘的探沟,还看了张守中和北京历史博物馆发掘的工地,工地出土遗物中印象最深的是大量的铲、凿或空首布的芯范,数量很多,这是我第一次见到不认识的器物。

我参加侯马地区的考古是在1960年3月至1964年1月,前后四年,其间工作可分为四个阶段。第一阶段是1960年3月至6月,前后工作约70天左右,主要是配合侯马市电力蒸馏器厂的基本建设,对厂区内的曲沃古城外城西城墙进行详细的考古钻探,并在西城墙上开了二条长探沟,参加工作的有朱华、张吉光、孙兰峰。记录写完未及整理,我即因历史博物馆要修改通史陈列而离开。这批材料后来由侯马工作站的李永敏整理转写报告,发表在《晋都新田》一书。据说当时发掘出土的陶片,在整理时已不见了。

第二阶段是1960年10月至1961年6月,配合侯马平阳机械厂基本建设的考古发掘。1960年国务院颁发了“关于加强侯马地区古城遗址的勘探与发掘工作的通知”,文化部将侯马地区的考古工作列为全国重点,抽调中国科学院考古研究所、中国历史博物馆、文博研究所(今中国文物研究所前身)、(文化部)文化学院以及河南、山东、江西等文物部门的考古工作人员支援,山西省也抽调部分县文化馆的人员参加工作,共20多人。国务院就一个地区的考古工作颁发通知,应该说是空前绝后。

我是10月4号随文物局王书庄副局长赴太原的,同行的有张万钟、叶学明、孔哲生,还有考古所的张彦煌等,在太原停留了2天,即赴侯马,山西省文化局景局长和张颔也一同前往。经与侯马市的领导一同研究,组成侯马市考古发掘委员会,下设考古队,由张颔任队长,畅文斋、张彦煌和我任副队长。具体分工是张颔抓总,畅文斋负责后勤,工地发掘由张彦煌和我负责。当时确定主要发掘在上半年出土陶范的2号遗址,同时对周围纳入基建范围内的3号和4号遗址也做必要的发掘。王书庄在11月下旬至12月上旬还到工地蹲点,亲自参加发掘劳动。发掘工作至1961年5月基本结束,6月初进行总结。

一是如何贯彻“重点保护,重点发掘,既对基本建设有利,又对文物保护有利”的方针。这个方针是在上世纪五十年代提出的,当时我们对它还不理解,也未实践过。由于我们水平有限,对所要发掘的地点也不了解,加上人力少,时间紧迫,因此,我们对所涉及的基建地区进行钻探后选择地层厚、有灰土的地点布设探方,同一片地方有的就跳着开方,不是全面揭露、了解各种现象之间的关系。2号、3号、4号遗址都是这样做的。探方编号也乱了,缺乏整体的顺序。2号遗址是一处铸铜遗址,只发掘了房址、灰坑,没考虑作坊的活动场所,应该说是不完整的。

二是,参加发掘的人很多,有些人过去没有从事过田野考古工作,如各县文化馆抽调来的人。为了统一大家的工作认识,我们拟定了田野发掘的要求、步骤以及记录的格式,作为工作的规程,油印发给每个人。内容大体有以下几方面:

先发掘晚的(遗存),后发掘早的,按土质土色划分文化层和遗迹单位;房址或灰坑先发掘二分之一或四分之一;跨探方的遗迹由一方处理和记录;探方的西南角为坐标点;打隔梁要先绘好剖面图;遗物要全部采集,写好标签;骨、石器和可复原陶器的小件器物(指重要遗物),要按层位或单位编排,单独包装;绘图一般比例为1:50,重要遗迹1:10,每幅图一定要标注明确图例;每天都要写探方发掘日记,发掘结束后要写探方记录。这些规范现在看来已是很普通的常识,但它在当时却起了非常大作用。这个规范在1984年拟定《田野考古工作规程(试行)》时,作为参考材料之一。

当时还规定,探方记录初稿写成后,要经组长或负责人审核后,才能抄写在一式两份的记录本上。记录和出土的遗物及登记表格要经管理员验收后,才能离开工地。十多年后,我们在整理报告时,查阅那时的发掘资料,仍完整无损,提取极为方便。

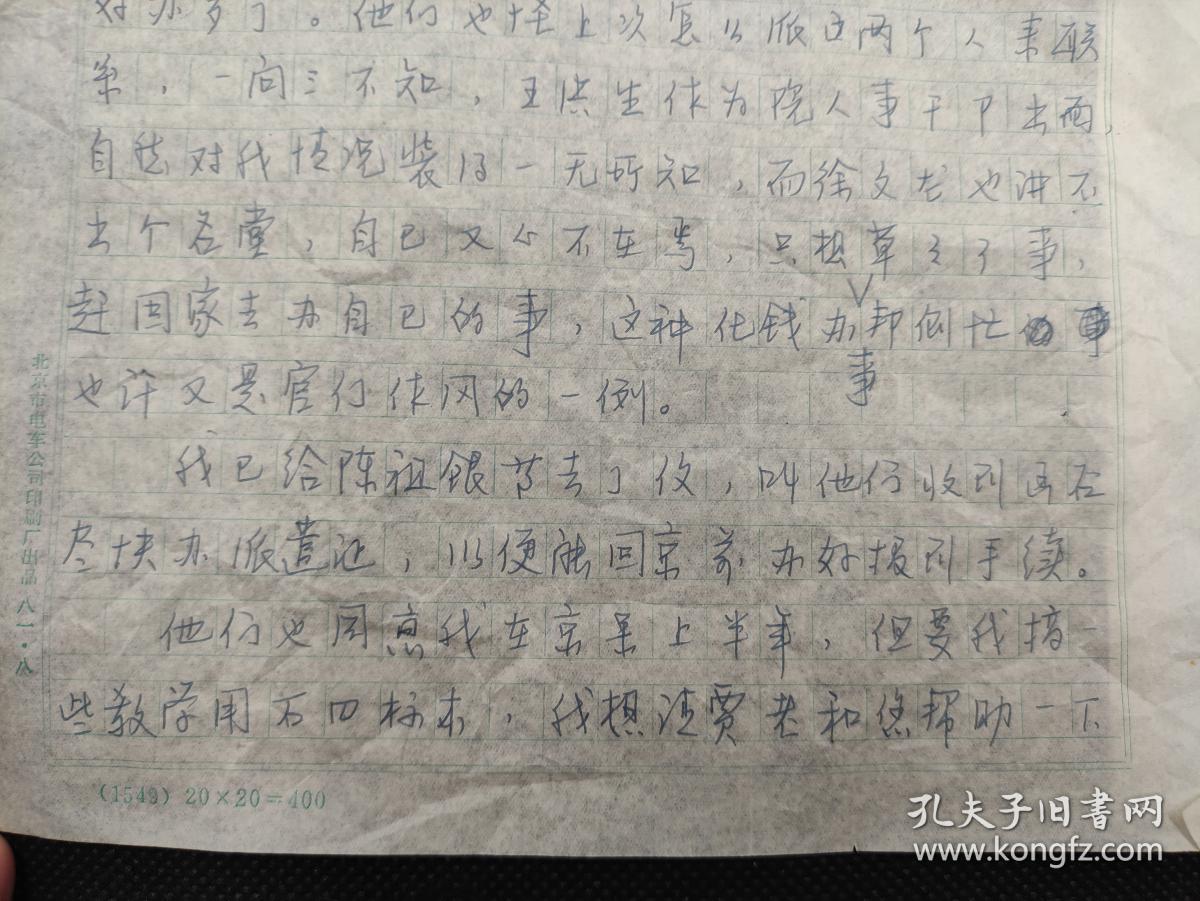

后排左起:黄景略、吴振禄、王克林、陶正刚、苏秉琦(左7)、王岩、温明容、劳伯敏(右3)、戴尊德、杨富斗

三是,关于贯彻执行“三边”。1958年时,河南省文物工作队提出了“边发掘,边整理,边写报告,发掘结束后报告写成”的田野工作方法,人们称之为“三边”。概括起来为:当天发掘的资料当天晚上或白天在考古现场即可进行整理;制定遗物登记卡,在工地就给器物排队,典型遗物当天记录下来;认真排选标本,粘对要及时,无用小陶片,工地就放弃;器物粘对只要一件或两件代表的,能够说明即可;统计陶片类别时也只能挑一个或两个典型坑作代表进行分类统计;根据掌握的情况,可初步确定报告编撰提纲。这一些内容在1958年的《文物》和《考古》上都发表过。王书庄在蹲点时要求我们执行推广。

为此,我们在侯马工作站过去已发掘的材料初步整理的基础上,对陶器进行型式的排列、绘图、制定表格,作为工地整理的依据。大家根据当天出土陶器的口沿,分型分式并统计登记在表格上,然后挑选一件或两件作标本,其余的在工地就放弃。当时,多数在执行过程中感到:仅是口沿分型式拿不准,比如碎陶片属于盆还是属于罐也不好定,只能笼统地统计。1967年上半年即停止这种工地现场整理的做法。后来在编写考古报告时,这一部分遗迹的多数陶片都已被丢弃,仅存几张表格和少数陶器口沿,只能根据叠压打破关系分期,所幸它仅是遗址上部的那些层位和遗迹。

当时还要求发掘结束后写出报告。为此,我们专门成立了一个小组,由张彦煌、张万钟和叶学明三人负责编写,张彦煌写发掘简报,张万钟整理陶范,叶学明整理陶器。成果在1962年《考古》和《文物》上发表。“三边”工作方法最大的教训是,“无用小陶片,工作就放弃”的提法绝对不可行。

四是,随时召开现场会。2号铸铜遗址文化堆积比较单纯,未经后期大的扰动和破坏;时代比较集中,有连续性;铸铜生产比较繁荣,遗迹叠压打破很复杂,土质土色变化不大。当时参加发掘的几乎都没有做过这类遗址,经验、认识和知识水平都不丰富,处理起来难度很大。常常是出现这样一种情况时,有的不敢动手,就找我帮助处理。也有的未认真分辨清楚就往下挖。我虽然过去参加发掘比大家多一些,但也没见过这样难处理的现象。

为了提高大家的水平,统一认识,我们采取召开现场会的方式,一同研究,确定文化层的划分和遗迹的相互关系。现场会有时涉及相关联的几个探方,也有时涉及全工地,例如在一个探方、灰坑开口的平面没有分清,挖到一定深度从探方壁上才发现是一个灰坑,把坑口的位置划在地层中间了,有发现后指出,发掘者还认为没有错,因为地层与灰坑上的堆积很接近,为此,我们开了一次全工地的现场会,经过认真地分辨和研究,最后确定了灰坑的开口层位。这次会不仅是一次辨别土质土色的学习会,也是一次考古层位学的讨论会,它给大家启发很大。最后我对大家说,不怕挖错,只怕不知挖错,错在啥地方。要大胆、细致地做。

五是,2号遗址是在基建任务紧迫的情况下进行的,在1960年12月和1961年1月严冬季节都没有停止工作,当时国家正处于困难时期,生活条件相当艰苦。1961年春节期间,工地只休息几天,一些外省来支援工作的,就在工作站过年。那时过年,户口不在本地的连二两肉都不供应,工作站的想了很多办法,才勉强给大家包了一顿饺子。当时青菜的供应也很困难,我们从农村买了两车白菜,被市场管理人员发现,说我们违法,给没收了。当时大家都很年轻,粮食定量不够,细粮很少,一个月也才供应2两油,食堂的中午给大家送两个窝头到工地就算一顿饭。本来想买点青菜来补充粮食的不足,这一下被没收,我们再也不敢到农村买菜了。

那时侯马的政策是不管什么商品,都由国营商店统一销售,可是商店基本上没有可吃的食品或青菜。工作站水井的水又苦又涩,吃了喝了爱拉肚子,上午到11点下午5点以后大家肚子都饿了没有力气了。从工作站出发到工地大约要走半个小时,工作的时间8个小时,每天工作周期约11个小时甚至更长,在这样艰苦的条件下工作,们在一起有时也说长道短,但在工作上一点都不马虎,精神仍然非常饱满,愉快。

六是,们之间非常融洽,有话就说,没有隔阂。工地上每次开现场会,几乎都有争论,有时还争得脸红耳赤,过后就没事了,没有不敢说的,也没有记住你对我说的话有什么不妥。到了晚上,经常有不少人到我房间来聊天,上至天文,下至地理,什么话都敢说,说完就过去,张颔说我那个房间是个“小政协”。文革初期还有人把它当事提,结果什么也没有查出来。间这种友谊,在每个人心里留下了美好的记忆。

1961年6月初,我们开了总结会,王书庄、苏秉琦先生等莅会,我在会上就如何贯彻“三边”作了汇报,张彦煌、张万钟、叶学明也汇报了经过初步整理的成果。我把“三边”的做法还吹了一通,也提到我们的缺点和发掘质量的一些问题。虽然大家肯定了我的工作,但我对1960年冬季发掘在工地上丢弃小陶片的错误做法,始终没有忘记,主要的责任我要承担。后来陈滋德对我说,侯马的发掘有些问题,质量不高。我承认,也作了一些辩解。

第三阶段的工作是1962年2-6月,对侯马遗址进行复查勘探,划定范围,详细测绘了牛村、平望、台神和马庄几座古城的平面图。谢元璐和谢辰生亲自蹲点指导。参加工作的有张万钟、陶正刚、王克林、张守中、吴振禄等。

那时,经济困难还没有解除,侯马工作站内的空地种菜,另外侯马市还拨了一块地给工作站种麦子和玉米,后来收成我还分了二三十斤。工作站管后勤的把我、谢元璐、谢辰生三个外来的人向侯马市申请供应肉和烟,报的时候把我的级别写为12级,实际我当时工资62元,级别属于科研12级,按侯马市的规定,不够申请资格。报时只写12级,审批者以为是行政12级,批给我们三人一斤半肉,买回来,全工作站十几个人算是改善了一次生活。

第四阶段是1962年11月至1964年1月。平望机械厂恢复建设,配合发掘的地点主要是侯马22号遗址。文物局再次抽调中国科学院考古研究所、江西、上海、陕西、甘肃、河南、天津、福建、广东、山东等地的考古人员30多人支援发掘工作。江西博物馆馆长张汉城亲自把支援工作的送到工作站。发掘工地的工作由我负责。上半年来支援的多数在下半年返回,他们未做完的作坊活动面,由我亲自继续做完。在我亲自发掘期间,工地由叶学明负责。发掘工作我们吸收了1960-1961年的经验,好的科学的做法坚持了,放弃跳着开方和工地丢弃小陶片等做法,尽量做到全面的揭露。但是,我们仍旧是没有完全全面地把握遗址,不懂得利用象限坐标,探方的编号还是有些乱。

这次发掘的质量比过去有很大的提高。这一段时期,还发掘了21号祭祀遗址,清理了出土带钩的灰坑。在1963年7-8月最热的日子,工地没有停工过,中午在厂区的食堂用餐,在工地阴凉的地方休息,有些因受潮湿落下了腰痛的毛病。此阶段支援侯马的外省市比较多,之间的友谊相处得很好,后来,有机会见面,都会谈起在侯马的工作愉快情景。并相互打听其他的情况。

1974年12月,经陈滋德同意,我再次到侯马,和参加过发掘的一同研究2号和22号遗址报告编撰的提纲和要求,各人分工,经过修改于1979年写成了初稿,此后,由我和叶学明对全面体例、文字进行多次调整和修改,有些陶范,还重新进行整理和改写。最后由叶学明统稿。2号和22号侯马铸铜遗址报告于1993年出版,1995年该报告获夏鼎考古学研究成果一等奖。

2号和22号遗址的发掘收获很大,确凿地证明晋国后期都城“新田”之所在,获得了晋国铸铜工艺以及当时社会分工,商品贸易等资料。参加工作的也得到很大的提高,他们中间的许多成为有成就有贡献的专家学者。

后来,我又多次到侯马,也很关心那里的工作。如今那里的工作已经是更上一层台阶了。我深切地怀念在侯马工作期间,得到了畅文斋和谢元璐的指导和支持,受益于一起参加工作们的合作和谅解,不是大家的共同努力,成绩是不可能取得的。

山西是我从事考古工作到过次数最多的省,也是我锻炼成长的地方,回忆往事历历在目。

我从福建到北京上学,但真正外出而且到过与自己学习有关的地方,第一个就是山西。到目前为止,到过山西不下几十次,这是我外出到过最多的地方,也是我从事考古时间最长的地方。

1955年清明期间,宿白先生带我们去大同实习,参观了云冈石窟和华严寺古建筑,还在云冈石窟附近遗址实地调查。第一次从课题书本走到实际。第二次是1957年6月去侯马参观发掘工地,有张守中和北京历史博物馆在平阳机械厂区内发掘的遗址和杨富斗在牛村古城东城墙的发掘。第三次是1959年3月随陈滋德去山西为新建的中国历史博物馆征调文物,见到了山西考古所所长张颔。

我从事考古并亲身参加田野发掘时间最长的是在侯马。1960年3月至1964年1月,前后四年即发掘曲沃古城、牛村古城南铸铜遗址,还全面勘探侯马遗址的范围。在侯马工作期间,我还随谢元璐调查过曲沃县曲村天马遗址、芮城县古魏城遗址、夏县禹王城遗址、襄汾县赵康古城遗址、洪洞县古城遗址等。后来我又多次到侯马,也很关心那里的工作。

关于在侯马工作的详细情况我在《中国文化遗产》2006年第1期已作了介绍。这里不重复了。

1960年10月至1961年6月在侯马的考古发掘是配合平阳机械厂基本建设进行的。一是领导很看重,国务院颁发了《关于加强侯马地区古城遗址的勘探与发掘工作的通知》,文化部将侯马地区的考古工作列为全国的重点。国家文物局副局长王书庄到工地蹲点指导,并抽调各地考古工作人员支援。山西省考古研究所所长张颔亲自领导。二是基建任务紧迫,平阳机械厂领导到工地现场了解发掘的情况和进展。当时生活条件极其艰苦,经申请一个月才供应2两油,蔬菜也非常短缺。工作人员从工作站到工地大约要走半个多小时,工地工作的时间8个小时,晚上回来还要整理记录,每天的工作约11个小时甚至更长。三是遗址时代比较集中,有连续性,铸铜生产比较繁荣,文化层堆积常呈较小的片状分布,探方之间相距很近,也不能连接,遗迹之间叠压打破关系复杂,文化层与遗迹堆积的土质土色变化不大,有的不好划分。四是参加2号地点发掘近30人,他们来自各地,大多数人开始没有这方面经验,还有一些人过去没有从事过田野考古工作,认识和水平不一。

这个阶段的发掘是我们最为艰难的时期。通过工作我们取得一些经验,也有不少教训。当时王书庄副局长在11月下旬至12月上旬到工地蹲点,亲自参加发掘劳动,他要求我们贯彻“重点保护,重点发掘,既对基本建设有利,又对文物保护有利”的方针和“边发掘、边整理、边写报告”的方法。为此,我们在2号地点采用跳着开方的方法。选择地层厚有灰土的地方布设探方。当时我们对这个方针还不理解,对2号遗址是一处铸铜遗址也认识不足,未能把新发现的遗迹现象从作坊遗址加以考虑和处理。在T56方内发现有大片路土面、未作作坊的活动面,与周围的遗迹联系处理。2号地点出土的陶范很丰富,也很重要,但没有反映生产活动的面貌。应该说是不完整。另一个教训是贯彻“三边”方法。“三边”方法是河南省文物工作队于1958年提出并实践的,还在《文物参考资料》和《考古通讯》发表推广,当时为执行这样的解决方法,我们对已出土的陶器进行型式的排列,绘图供大家在工地整理时参考,还制定陶片分型,分式的统计表格供工地整理时使用。按照这一个方法只挑选陶器残片一、二件作为标本,其他陶片在工地就放弃。采集的陶片很少有可复原的陶器。后来我们在整理铸铜遗址的报告中,几乎不能利用,能够说是一个重要的教训。

发掘22号遗址时,我们吸收这两个教训,采用整体大面积的布方,所有的陶片全部征集。

我们针对参加发掘的人多、水平认识不一样的情况,为了统一大家的工作认识,我们拟定了田野发掘的要求、步骤以及记录的格式,作为工作的规程。这个规程对我们1984年拟定《田野考古工作规程》很有启示。这个规程现在看来已是很普通的常识,但它在当时却起了很大的作用。十多年后我们在整理报告,查阅那时的发掘资料,仍完整无损。规程要求地层的划分和遗址的处理不能只考虑本探方,要顾及邻方,要全方面分析,为此,我们召开现场会,一同研究,确定文化层的划分和遗迹的相互关系。这样的现场不仅是一次辨别土质土色的学习会,也是一次考古层位学的讨论会。通过现场会,大家都有很大的提高,保证了发掘的质量。

侯马2号和22号遗址的发掘和范围的勘探是一次承前启后的工作,收获很大。牛村古城、平望古城、太神古城、马庄古城及这几座古城内的高台建筑遗迹的确认,后来盟誓遗址的发掘和盟书的出土,确凿的证明晋国后期都城“新田”之所在,解决了历史上不同的争议。2号遗址出土的陶片多为鼎、壶、钟礼乐器范,22号遗址出土的陶范多为钁、锛工具范,22号西北一个灰坑出土一万多件带钩范,1957年22号西南一个地点出土空首布芯10万个以上。后来,其他地点还出土了不同器范,使我们获得了晋国铸铜工艺以及当时社会分工、商品贸易等资料。至今它的发现在东周时期列国都城中是最丰富、成绩最显著的。

通过侯马1960—1964年的工作,我和参加工作的都得到了锻炼,业务也提高了。有些后来都成为各地的业务骨干,到今天都卓有成就。

山西是一个文物大省,目前已知的不可移动文物有2万余处,据我所知,山西古建筑尤其是明代以前的古建筑占全国70%左右。古遗址古墓葬有8000余处,在全国名列前矛,其中以旧石器时代遗址数量多,分布广,从南到北都有,从早期到晚期都有,最为著称。1923年浑源李峪村铜器的发现,1925年李济夏县西阴村的发现,1937年梁思成五台县佛光寺的发现等,引起学术界的极大重视。

中华人民共和国成立以后,1950年7月文化部文化局即组织雁北文物勘探团对山西北部进行了勘查。为了加强文物工作,1951年8月山西省成立了省文物管理委员会,并遴选干部组建文物勘探组,在文教厅副厅长崔斗辰亲自参与下,对晋南、晋中25个县进行了文物调查。同时于1952年和1953年先后派出11人参加文物局等举办的考古工作人员训练班。调查中发现了丁村旧石器时代遗址,1954年中国科学院由贾兰坡带队对该遗址进行了发掘。1956年文化部在全国开展文物普查即以山西为试点。

六十年来,由于领导的重视和山西考古工作者的辛勤劳动下取得了新成就,建立起比较完整的考古序列:发现了年代距今约180万年我国最早的旧石器时代的石制品芮城西侯渡遗址,夏县东下冯和襄汾陶寺遗址的发掘,为夏文化的探索提供很重要的科学资料,它们处在文献记载的“夏墟”范围。曲村—天马遗址晋侯墓的发掘以及侯马晋国遗址的发掘和勘探,对两周时期晋国历史背景和文化的研究作出巨大的贡献,长治分水岭、太原全胜村等地以及最近绛县横水和冀县大河口的发现,都显示了山西在两周时期的历史地位。平朔汉墓的发掘反映了这一时期塞北的政治、经济和文化面貌及中原王朝与匈奴争战的历史。山西大同北魏墓和太原地区娄睿墓的发掘,都反映了多民族的文化融合。永济浦津渡遗址的发掘,反映了我国古代桥梁交通、黄河变迁及冶铸技术的科技成就,为水文地质和黄河治理提供有用的资料。晋南地区金元墓的发现,为我国戏曲史研究提供重要的资料,引起我国戏曲界极大的兴趣。这些发现,反映了山西历史背景和文化的光辉历程。

六十年是一个暂短的时间段,从山西的历史和已发现丰富古遗址古墓葬考察,任务还很艰巨,任重而道远。我相信经过老一辈考古工作者的创业,今后将更加辉煌,期待有更多的成果。